CRM設計的“第一性原理“ : 有效時間理論

編輯導語: CRM,一般指客戶關系管理。企業為提高核心競爭力,利用信息技術及互聯網技術協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互,從而提升管理方式,向客戶提供個性化的客戶交互和服務的過程。最終目標是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉為忠實客戶,增加市場。接下來,本文作者就為為我們探討了CRM設計的“第一性原理“ ——有效時間理論。

CRM是很多公司最重要的系統之一,本文作者根據多年的CRM設計經驗與思考,從CRM設計的底層原理入手,從“第一性原理的層面”剖析各種功能“為什么”會被這樣設計,作者首次提出CRM設計的通用指導思想——有效時間理論。

原理是用來解決為什么(Why)的問題,方法論是解決怎么做(How)的問題。弄懂了為什么,怎么做的問題,也就解決了一大半,所謂知其然,知其所以然,而后就能自然而然。

這篇文章讀起來并不像功能設計指南那樣輕松,但也不算有難度,我相信如果理解以后,再去設計功能,會如流水般自然而然,清晰了然。

本文以外勤型CRM為案例,原理也可擴展到SRCM,客服等業務場景,為了便于理解,進行了簡化,但是不影響所表達的思想,希望能夠對大家略微有所幫助。

一、理論描述

開始之前,我們先記一下賀老師說的一句話:“銷售人員的時間跟CEO的時間一樣寶貴”。

1. 有效時間理論文字描述

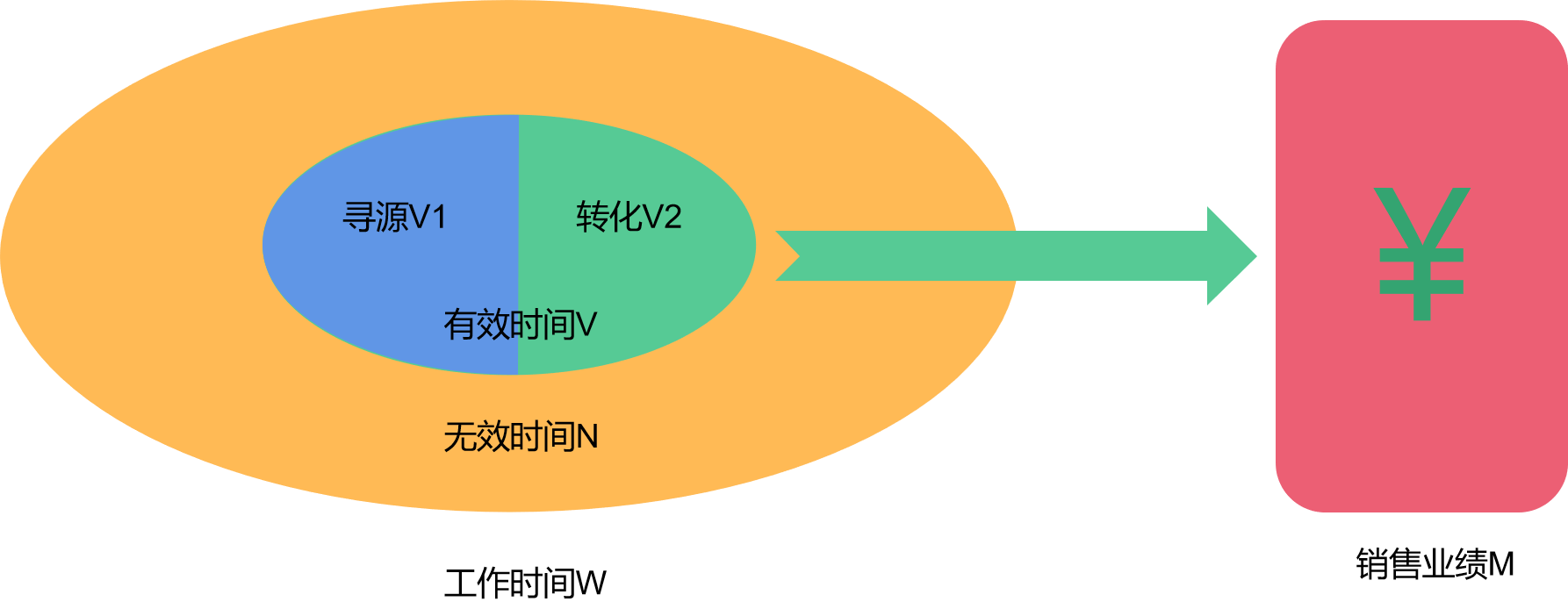

業績是由業務人員拿自己的時間換來的,但不是所有的時間能都換來業績,能換成業績的時間才是有效的,有效時間又可以分為有效時間總量和有效時間質量兩個維度。

有效時間理論由2個公式組成,他們很簡單:

業績=F(有效時間)=F(有效時間總量,有效時間質量)

?業績提升=F(基礎有效時間保障,有效時間絕對量增加,有效跟進轉化能力提升,有效時間分配質量增加)。

2. 有效時間的定義

有效時間是指以促進客戶轉化為目的所花費的時間,包括首單轉化和復購。

需要注意,并非所有工作時間都是有效時間,也不是所有用在客戶身上的時間都是有效時間,比如在客戶打款后給客戶開發票(這是一個必要的工作,但對訂單的轉化幾乎沒有價值,工作不一定讓銷售來做,可以通過客戶自主申請,或者另設職能處理的方式,節省出銷售人員的時間,所以是無效時間)。

3. 有效時間總量

花費在客戶轉化上的時間長度,也是勤奮程度的體現。注意不是所有的工作時間都是有效時間,對客戶轉化有幫助的才是有效的。

有效時間的總量=有效時間的基礎量+有效時間增加的絕對量

4. 有效時間質量

描述的是時間使用后的結果,指在包括不同外在條件下,銷售人員花費一定的有效時間后,對客戶的轉化結果。

5. 有效時間的質量

有效時間的質量=跟進轉化能力*有效時間分配的質量

6. 有效時間的基礎量

是指在公司要求的工作時長內,所用于客戶轉化的時間量。

有效時間的基礎量是維持公司基本業績的保障,評估基礎量的難點在于分辨哪些時間是用于客戶轉化的有效時間,哪些是浪費掉的無效時間,需要根據公司業務進行定義。

7. 有效跟進轉化能力

描述的銷售人員自身的能力,指在相同客觀的外在條件下,不同銷售人員對客戶進行轉化的能力。

有同樣質量的100個客戶,同樣時間長度下,A銷售能談成20個,B銷售只能談成5個,這就是在自身能力上不同帶來的結果,每個人有效時間的轉化能力是不一樣的。

8. 有效時間分配質量

衡量不同有效時間分配方案與業績產出之間的關系,有效時間的分配原則是給將時間盡可能的分配給高可能成交客戶。

二、有效時間理論在銷售人員的日常中是如何體現的?

銷售的本質:用時間換錢

總的來說,銷售人員進行銷售的過程,是將自己的工作時間貨幣化的過程,但工作時間中,真正對貨幣化有貢獻的,是其中的有效時間,但銷售人員消耗的卻是工作時間,如圖:

銷售的業績M(比如月30萬),是他用所有的工作時間W(8小時/天*20天=160個小時)換來的,可用將業績轉化為他每個工作時間單位WT價值=銷售業績M/工作時間W=30萬/160=1875元/小時;

但工作時間W中,真正對業績有貢獻的只是其中的一部分,有效時間V(假設為80個小時,約50%有效),所以工作時間的有效率是WR=V/W,實際有效時間的單位VT價值是=30萬/80=3750元/小時;

銷售業績M=工作時間W*工作時間有效率WR*有效時間的單位價值VT

銷售人員要提高業績,有三個方面可以努力:

- 提高時間的有效率WR=有效時間V/工作時間W的比例,讓V無限接近W;

- 提高工作時間W的總量,從而提高V的總量,比如從每天工作8小時,變成10小時,從雙休到單休。在時間的有效率穩定情況下,也會使得有效時間總量得到提升;

- 提高有效時間的單位價值VT=銷售業績M/有效時間V的比例,比如從3750元到5000元。

如果時間的有效率提升20%,工作時間提高10%,單位時間價值提高30%,則整體業績可以提高到1.2*1.1*1.3=1.716倍。

對大部分銷售,而這些也是可以做到的。

比如:避免盲目拜訪,每天上門拜訪時少一個無效客戶,就能有20%提升;增加工作時間也不一定要在外面跑,晚上增加一個小時總結當天成功&失敗經驗,準備第二天客戶的資料,也有10%。

多花一些時間學習銷售方法,花功夫熟悉產品、分析客戶資料&需求、儲備常見問題&方案、及時放棄C類客戶等措施,時間價值也是可以得到提升的。

三、有效時間理論的應用

1. 客戶分級為什么重要,為什么要做客戶分級?

客戶分級是一種有效時間的分配方案,它解決的是提升有效時間分配質量的問題。

由于銷售人員的時間是有限的,比如,一般每天銷售人員只能比較深入的實地拜訪4-5個客戶,時間就是就是銷售人員狙擊槍膛里的子彈。

這幾個子彈打的目標是穿T恤和長袖(A、B類客戶),還是穿著防彈衣(C類客戶),還是躲在碉堡的墻后面(D類客戶),對能不能拿下目標,影響很大。

我們要選穿T恤的人打,一槍斃命更是最佳追求(首面首簽)。

對于客戶分級的作用,我們先來看一個例子:

例如有銷售人員小王,他有200個客戶,A類客戶100,B類客戶200。

按照歷史數據,小王跟進A類客戶的轉化率20%,B類客戶的轉化率10%,假設他在一個月內只能跟進其中150個,如果A、B客戶跟進的時間是同樣長,我們來看一下不同有效時間分配下的結果差距:

- 情況1:當150個客戶由100A類+50B類組成時,轉化25個(最優);

- 情況2:當150個客戶由150B類組成時,轉化15個(最差);

- 情況3:當150個客戶由50A類+100B類時,轉化20個(按總客戶比例)。

如果每個客戶貢獻的業績和獎金都是相同,即便是個人轉化能力沒有提高,也可獲得增長:

- 在情況2下,通過改善有效時間的分配質量,可以提高業績(25-15)/15=60%

- 在情況3下,通過改善有效時間的分配質量,可以提高業績(25-20)/20=25%

正常情況下,要讓B類客戶轉化,需要付出更多的努力,所需的次數和時間,要大于A類客戶。我們以上面的例子做假設,一個A類客戶轉化所花費的時間是1小時,一個B類客戶轉化的時間是1.5小時,按照每天工作8小時算。

則情況1意味著小王可幾乎每周雙休(175小時/8=21.8天),業績還優秀,情況2意味著小王每個月只能休息2天,半個月休息一天(225小時/8=28.125天)并且業績還不理想,情況3則是小王每個月需要3周單休,只有一周雙休(200小時/8=25天),并且業績水平一般。

如果小王工作積極性很高,那么他也跟情況2一樣用200個小時,每月還可以多轉化2.5個客戶((200-175)*10%=2.5),情況1將比情況2高83%。

對客戶進行分級,就是銷售沖向銷冠之路的第二大關卡,特別對客戶數量多的情況,尤為重要。過關的難點在于識別客戶的等級。

第一個關卡是有效線索的獲取。

在這個環節,CRM的作用是什么呢?

第一,給出信息,用來幫助銷售人員判斷客戶等級。比如,最近客戶訪問網站的行為,其他渠道信息;第二,根據模型進行自動等級識別,作為參考,因為準確識別客戶等級是很有挑戰的事情,很多人做的不是那么好。

2. 客戶量是通過什么機制影響業績的?

增加客戶量一樣可以增加業績的,好像跟有效時間也沒有什么關系?

說明:有效時間是在各種具體行為基礎上進行了本質的抽象,因此與增加客戶量處于不同的邏輯層次,其他的行為比如,提高轉化能力,精準識別客戶等都是具體行為,都可以抽象出有效時間。

增加客戶量這個具體的行為,也是影響到工作時間W、有效時間V、有效時間的單位價值VT。

在把一個客戶簽下來的過程,大體如下:

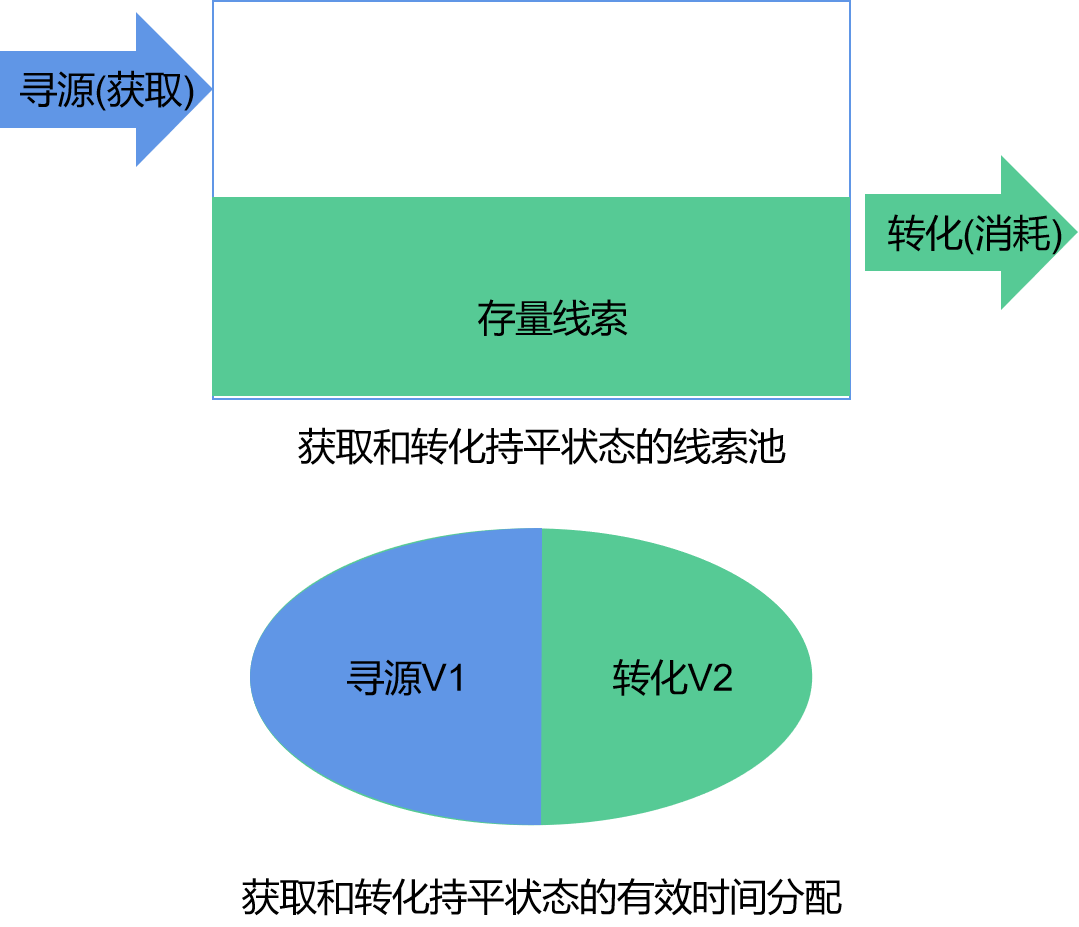

線索獲取(尋源)后,會產生線索池,轉化時從線索池中選擇較優的目標客戶進行跟進,所以尋源和轉化,對線索池是一個進和出的關系。所以,有效時間又可以分為尋源的有效時間、轉化的有效時間兩個部分。

如果出比進快,會導致沒有存量有效線索可以使用,因此需要將原來用于轉化的時間,變成尋源的時間,反之也成立。

接下來我們詳細分析客戶數量,又是如何影響有效時間,進而對業績產生影響的呢?

可以分成三種:

- 情況1:有效線索獲取和轉化大致均衡,處于正常的狀態;

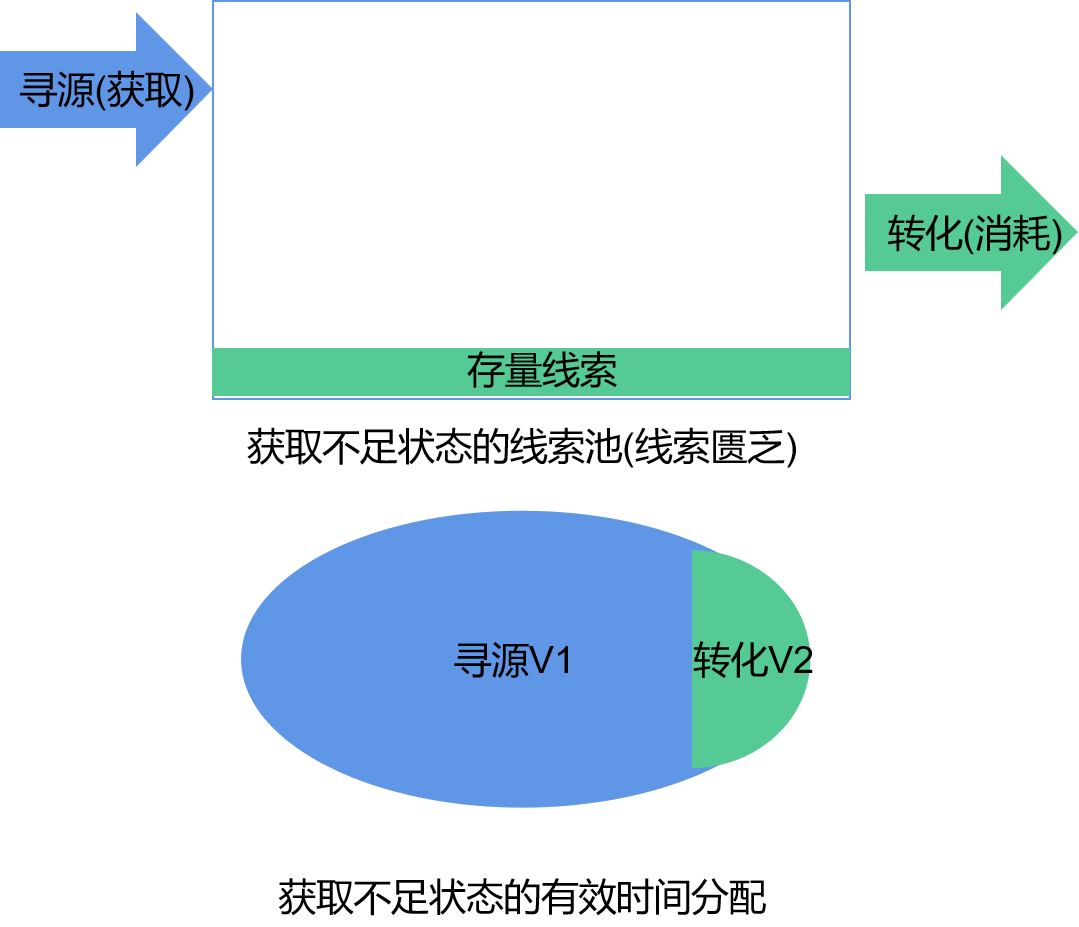

- 情況2:有效線索不足,大量時間會被用于尋源;

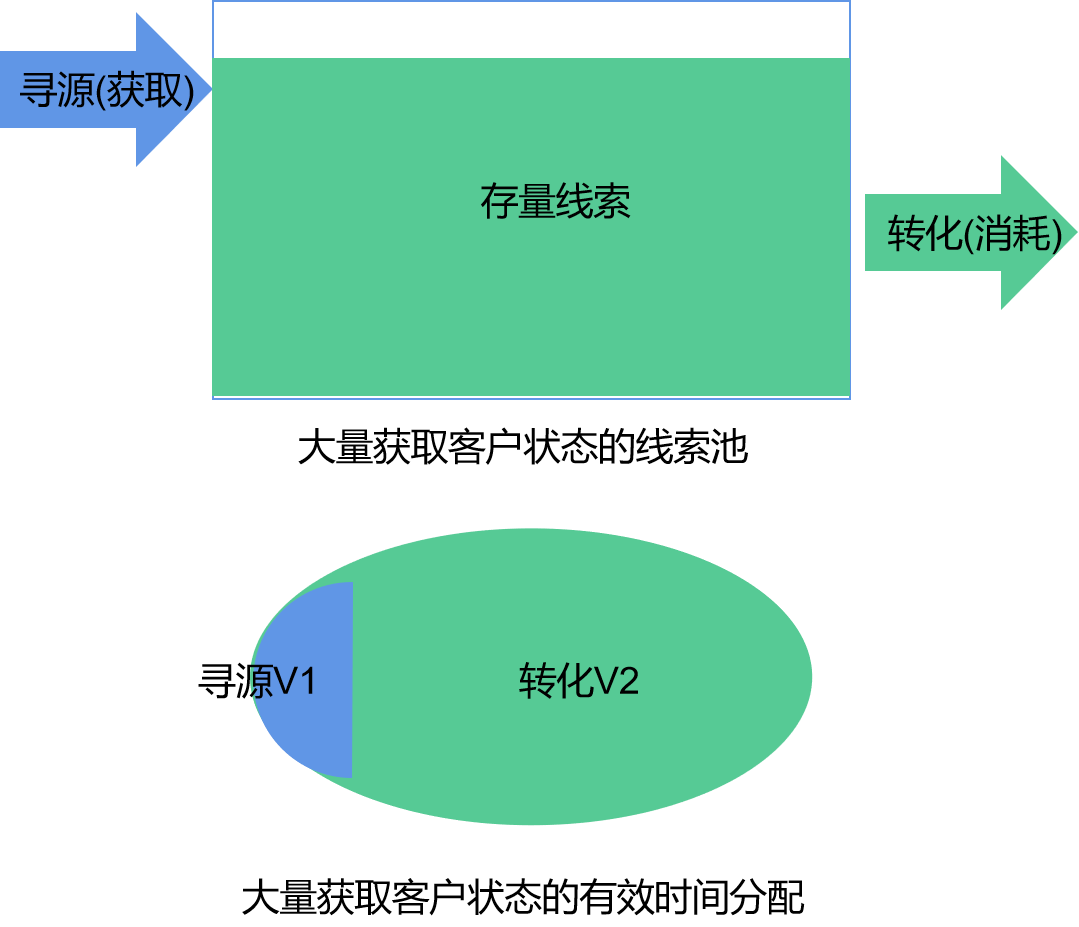

- 情況3:有效線索充足,更多時間會被用來做轉化,

注意:我們對客戶和線索的概念做一個說明:客戶是包括新客戶(未轉化過的)、老客戶(已經首次轉化過的),對老客戶的重復簽單(比如復購、續約),對當次的行為,老客戶可以大體等同看做一個非常優質的客戶線索。

線索是指有效線索和待確定是否有效的客戶線索,已確定無效的線索不包括在其中。

為好理解,我們先模擬一個公司的情況如下(假設公司所有員工都是一樣的):

- 客戶都是通過實地拜訪進行接觸,銷售人員每天的工作時間是9個小時,其中有效工作時間是6個小時,而每拜訪一個客戶需要1個小時;

- 每20個客戶線索才能篩選出一個適合實地拜訪的客戶,而拜訪的轉化率是1/3,每拜訪3個,就有一個客戶轉化;

- 轉化客戶的訂單金額相同,假設為6000元。

先不考慮電話、微信等,但原理是一樣的,都是需要花費有效時間,而時間都是有限的,只是方式變多了。

情況一(對比基準),員工老王業績穩定,但也不增長,他的情況是這樣的:

他根據業務特性,對自己的要求是每天轉化一個客戶,也一直維持在60個左右的客戶池。因此他每天分配了3個小時的有效時間進行轉化拜訪,3個小時的有效時間進行客戶新增,也就是50%的時間用于客戶轉化,50%的時間用于新增客戶線索。

在這種情況下,老王正好每天可以平靜的維持著每天1個轉化客戶的業績水平,他的單位有效時間價值也維持在1000元/小時。如果按月20個工作日,則月業績為6000*1*20=12萬。

情況二(客戶線索短缺),小李的客戶量一直不太夠,他相比老王有一些難處:

他的存量的線索池,比起老王的60個,直接縮減到20個,每天只能篩選出1個客戶進行拜訪。在這個情況下會導致的問題是:

- 相比老王用于轉化的時間V2有3個小時,占到有效時間的50%,小李只能將其中的1個小時,也就是66%用于轉化,其余時間要給到尋源上面,因為沒有客戶可以拜訪了,只能多找客戶,如下圖;

- 相比老王的客戶轉化量1個/天,小李只有1/3=0.33個/天,低66%;

- 相比老王的單位有效時間價值1000元/小時,小李的只有33元/小時。

如果按照月業績算,小李的業績是6000*(1/3)*20=4萬。

所以表面上小李的業績差是因為客戶的線索數量少,其中的原因是由于客戶的線索影響到了小李的有效時間分配,導致有效時間不能轉化為業績,單位有效時間的價值降低。

情況三(客戶線索充足),老趙在獲取客戶線索方面很有一手,當前池子中有150個客戶線索,可謂客戶充足,這給老趙帶來跟老王不一樣的地方是:

- 相比老王的3個小時,50%的有效時間用于轉化,老趙分配了5個小時作為轉化時間V2,33%的比例;

- 相比老王的客戶轉化量1個/天,小李只有1/3=0.33個/天,老趙則有5/3=1.66個客戶轉化;

- 相比老王的單位有效時間價值1000元/小時,小李的只有33元/小時,老趙則有1666.66元。

老趙的月業績大約是6000*(5/3)*20=20萬,真是叫人羨慕,他要維持這個狀態,需要在尋源方面的效率要是老王到5倍才行,大家可以算一下,這也看出來有效時間是很貴的東西。

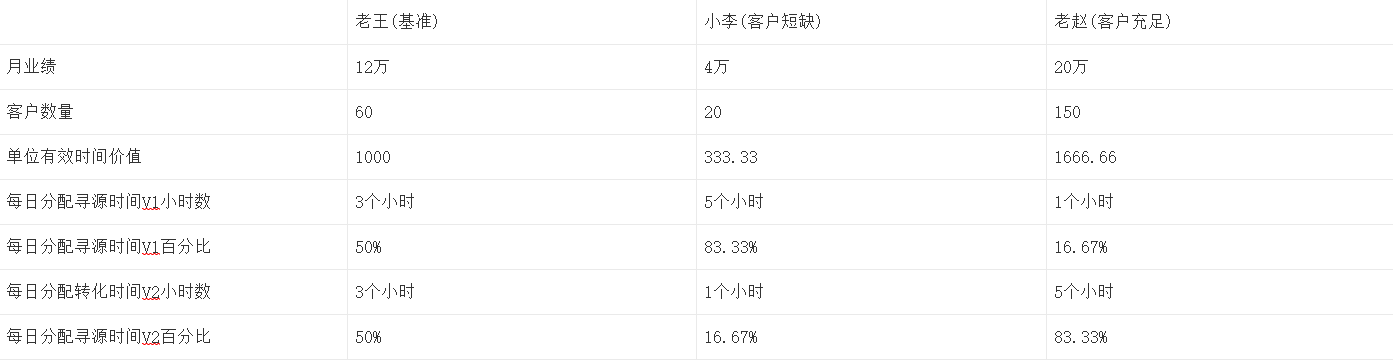

我們把上面的老王、小李、老趙的情況,列一個表,更容易看清楚:

上面兩個例子,只是用來解析很多習以為常的觀念/結論背后的運作機制,這些經驗/直覺/觀念,被總結銷售團隊的方法論,用來指導銷售團隊的工作,卓有成效。

但是對于一個有追求的CRM產品經理(對于B端產品其實也都一樣),只是了解方法論還是不會滿足的;同時也需要去了解這些方法論為什么會起作用,方法論的各種原則、行為背后的機制和本質是如何的,這樣遇到問題更容易進行判斷。

關于有效時間的論述,本文只是開了個頭,可能1/5不到,后續會繼續覆蓋到影響銷售業績的關鍵要素,特別是有效時間理論如何指導CRM系統的設計與建設。

末了,作者給讀者留個問題思考:銷售團隊主管的主要工作責任是什么?有效時間理論所論述的機制,是如何作用于團隊管理行為與業績增長之間關系的?

?

作者:曲速紀元;個人號: qusujiyuan2151;公眾號:qusujiyuan,歡迎與CRM等從業者溝通學習。

本文由 @曲速紀元 原創發布于人人都是產品經理,未經許可,禁止轉載

題圖來自Unsplash,基于 CC0 協議