泡沫爆炸了3次,羅永浩為什么要孤注一擲做AR?

來源:商隱社(ID:shangyinshecj),作者:第二人生

前天,羅永浩在“交個朋友”直播間官宣其新創業公司名為“Thin Red Line”,正準備招人,主招產品經理和設計師。

圖源:“交個朋友”直播間截圖

他此前曾表示,新的創業選擇AR,覺得VR的本質更像是游戲主機,相信AR才是下一代計算平臺。

羅永浩孤注一擲地選擇了AR,這可能是他最后一次創業,不成功便成仁。“再創業可能后悔,不再創業百分之百后悔”是他對自己的評判。

自從2021年下半年元宇宙大火后,作為連接橋梁的AR\VR設備如雨后春筍般問世,新一輪的AR\VR熱潮序幕轟轟烈烈拉開,各個虎踞一方的科技公司紛紛入局。

去年8月,字節跳動斥資15億美元將VR科技公司Pico收入囊中;今年6月又并購了波粒子。波粒子創始人兼CEO馬杰思曾任小米VR負責人,將出任Pico社交中心負責人。

同樣是在6月,騰訊也成立XR部門,正式吹響了進軍元宇宙的號角。

今年3月30日,阿里也投資了AR眼鏡制造商Nreal,進一步加速AR\VR領域的布局。

至于國外,全美市值排行前幾的巨頭更是早早布局。

Meta在AR\VR領域擁有絕對領先的地位,其發布的VR眼鏡Oculus Quest2兩年間銷售超千萬;蘋果被視為Meta最有利的競爭者,目前正在研發MR眼鏡,有望2024年發售;微軟的MR眼鏡HoloLens2正大量應用在工業領域。

上文出現了AR、VR、MR、XR等各種概念,這里有必要先簡單介紹下。

VR是虛擬現實,簡單來說是人需要通過頭顯設備體驗身臨其境的虛擬世界,并進行實時交互。

在斯皮爾伯格導演的科幻電影《頭號玩家》中,男主頭戴VR設備后馬上進入另一個數字化世界,就是一種VR體驗。

AR是增強現實,是通過計算機技術實現虛擬和現實世界的交互。比如人帶上AR眼鏡,既能看到我們的現實世界,也能看到虛擬的信息,并實時交互。支付寶的集五福就曾應用過AR技術。

MR的概念稍復雜一點,MR是混合現實,簡單理解就是AR與VR的集合體,相當于是真實世界、虛擬世界和數字化信息三者的結合。

而XR就是以上AR、VR和MR的統稱。

時至今日,中美擁有“10億用戶”的科技巨頭全部參入到這場戰局,中國是阿里、騰訊和字節,美國有5家,為蘋果、微軟、谷歌、Meta和亞馬遜。

而第二梯隊的三星、華為、百度、索尼、高通、英偉達、小米、OPPO等也悉數入局。在硬件設備、平臺技術、內容產業、網絡技術等方面百花齊放。

上世紀50年代中期,有“VR之父”之稱的美國攝影師Morton Heilig 發明了第一臺VR設備后,AR\VR就注定與人類的命運交織在一起了。

到了90年代,AR\VR迎來第一次熱潮。

各大游戲公司爭先恐后地推出VR眼鏡產品,比如1993年的Sega VR,1995年的任天堂Visual Boy。

一個里程碑式的應用是1999年出現的AR Toolkit,這個由日本奈良先端科學技術大學院大學加藤博一主導開發的軟件項目主要的功能就是實現對物體的追蹤,使得AR走出了實驗室。但當時的技術還未成熟,產品的質量、性能遠達不到消費者期待。

2010年左右,AR\VR迎來第二次雄起。

當時,VR頭戴設備制造商Oculus(2014年被臉書以20億美元收購)推出第一臺Oculus Rift原型機。谷歌、任天堂、Sony、HTC等均推出第一代面向大眾消費市場AR\VR設備。

但好景不長,由于網絡、硬件及內容的瓶頸均未突破,長時間佩戴會出現頭暈、惡心的癥狀,生態內容匱乏、分辨率低下等各種問題層出不窮,AR\VR行業不可避免的再次進入寒冬。

直到近幾年,這個行業第三次爆發。硬件的成熟和重量級玩家的加入給了人們更新的期待。

圖源:騰訊研究院《虛擬(增強)現實產業發展十大趨勢(2021)》

AR與VR雖然同源,但發展至今,從業者們不得不面對一個深刻的問題:兩者誰代表下一個時代?

VR是下一代流量入口?

VR能代表下一個時代嗎?這就要看VR的定位是什么,目前大家普遍接受的一個說法是:VR是下一代流量入口。

怎么理解流量入口這個事?這就得從流量的本質和互聯網流量的變遷說起。

流量是什么?

其實流量是人,具體來說是人的注意力。

PC電腦時代,我們的注意力被搜索引擎和門戶網站奪走,于是電腦成了第一代流量入口。

智能手機時代,微信、抖音、快手、小紅書等大量社交媒體相繼出現,我們注意力被它們奪走了,于是智能手機成了第二代流量入口。

接下來會是什么時代?未來尚未可知,但幻想所及的便是元宇宙。

進入元宇宙的入口是什么?在眾多說法中,VR是大多數人的共識。VR自然也就成了下一代流量入口。

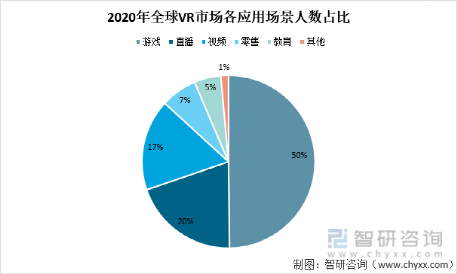

當然,如果聊到元宇宙就扯得有點遠了,VR技術的發展還遠未達到那個階段。當前VR設備還主要用于游戲、觀影等娛樂項目以及特定的行業,和元宇宙還沒什么關系。

在眾多VR設備中,有一個明星級的產品——Meta的Oculus Quest2。

據DIC發布的《2021年第四季度全球AR/VR頭顯市場季度跟蹤報告》顯示,去年VR頭顯出貨量達1095萬臺,其中78%是Oculus系列。

排名第二、三的是國產品牌DPVR和Pico,但分別只有5.1%和4.5%的份額。

而到了今年第一季度,全球VR頭顯出貨356.3萬臺,Oculus系列更是勢如破竹,占據了全球VR市場近90%的份額。

同時,國內市場也變了天,PicoNeo3、奇遇Dream、奇遇3依次為消費者市場出貨前三的產品型號。

上面提到的所有VR產品,不管市場份額是高是低,全部主打游戲、觀影。

實際上,各大公司推出的VR產品一般也是綁定游戲和VR電影存在。

比如,HTC、Valve、Mate的設備都把支持Steam VR游戲平臺作為賣點之一,甚至還會開展示會來宣傳設備支持了多少游戲——在Meta舉辦的2022年游戲展示會上,就用27分鐘的視頻,預告了12款即將推出的新游戲。

游戲之外,觀影娛樂也是VR的重頭戲。視頻網站巨頭愛奇藝開發的奇遇系列設備就支持了較好的觀影體驗,創造了全球首款4K VR一體機,獨家定制了iQUT 觀影標準,可謂是在觀影上下了重功夫。

其實,VR目前主要面向C端,是因為用戶需求在這,但其在各個行業的應用,才能看到VR真正的潛力。

比如在建筑設計方面,傳統做法是工程師在電腦上看三維CAD模型,然后在心中構建實際的建筑設計;而現在,工程師可以戴上VR設備,漫步于1:1比例的同一個CAD模型中,評估空間的整體設計。

VR也可以用于房產銷售,讓用戶看到直觀的樣板房形象,甚至能親眼看到幾年后才建成的小區。

在實踐技能培養方面,VR設備也大有可為,十堰卓越視界創始人惜皓跟商隱社分享了激光焊接的案例:

“大學生有實習實訓,我之前給材料專業的學生做激光焊接項目,這個項目很危險,溫度高,學生容易受傷,所以安全隱患大。如果結合VR虛擬仿真一個監管焊接,學生按照這個流程操作,相應的扣分點、加分點或者考察點全都模仿出來,既能降低安全隱患,又能保證學生的培訓。”

VR+教育、VR+展覽,VR+培訓,VR+選車,VR+購物......“VR+萬物”激起了各行業從業者的熱情。

透過現象看本質,無論B端還是C端,VR應用都遵循一個底層邏輯:凡是不必要實體的,都可以用虛擬代替。

如果從這個層面思考,VR的潛力幾乎是無限的。

那么,VR能代表下一個時代嗎?現在下結論為時尚早,我們再來看AR。

AR是下一代計算平臺?

VR是下一代流量入口,那AR是什么?

羅永浩認為,AR就是下一代計算平臺,這在科技界很大程度上也是共識。

怎么理解“計算平臺”這個概念?

從傳統技術角度來說,計算平臺是計算機系統硬件與軟件的設計和開發基礎。

從產品角度來理解就是,計算平臺在當下就是電腦、手機、平板等智能設備,平臺上有豐富多樣的APP。

從計算平臺載體的進化來看,有一條很重要的主線:用更小的體積完成更多任務。

從企業使用的大型機,到每個人都有的PC,再到隨處可見的智能手機,應用場景的豐富是不證自明的。

大概是從2007年開始,智能手機逐步搶占PC市場,其觸控屏技術具備了遠超PC的交互效率和體驗。而隨著非觸控交互技術的進步,AR將會具備超越智能手機的交互體驗。

基于手勢交互功能,手機所實現的點擊、滑動等功能,在AR眼鏡上完全可以實現,真實的按鍵、觸屏很有可能被虛擬按鍵、虛擬觸屏所取代。

除此之外,基于AR技術,我們不僅可以通過一個平面(視頻、圖片)來獲得視覺信息,還可以通過3D模型和3D動畫獲得更真實的視覺體驗。這種遠超智能手機的體驗注定會吸引更大規模的用戶和更豐富的內容生態。

按照這個演變規律,下一代計算平臺似乎就是AR眼鏡。

其實,計算平臺發展到AR這里,已經有些底層的東西跟以前不一樣了。

一直以來,計算平臺再怎么發展,我們依托于互聯網得到的信息都是虛的,我們的現實生活都是實的。計算平臺與我們之間一直存在著一道虛實鴻溝。

虛實兩個世界的精準連接和融合尤為重要,但我們現實的世界太復雜,而虛擬世界相對阻隔較小,信息規模飛速增長,這樣的不同步其實會導致一些成本、效率和體驗問題。

比如我們想了解一輛車,現階段主要是通過看文字介紹和視頻講解來了解,這是“虛”;如果想實實在在了解就只能去線下看,這是“實”,虛與實的鴻溝就是線下的路程。

如果計算平臺發展為AR,這個鴻溝就很可能會被填補。

AR可以直接把車的虛擬模型呈現給你,這雖然還是虛的,但你可以通過一系列觸覺、聽覺傳感器,得到線下真實看車的體驗。

還有,我們平時不但有現實物體和虛擬信息的鴻溝,還有現實信息與虛擬信息的鴻溝。

比如前方路段堵車,“堵車”是現實信息,你想把這個信息傳遞出去,一般是拿出手機拍個短視頻,或者跟朋友打字吐槽,文字和視頻就是虛擬信息。但對于AR眼鏡來說,所見即信息,現實信息和虛擬信息實現無縫銜接。

這些才是AR真正的意義所在。

但要實現這種質變,需要集成人工智能、云計算、5G、定位追蹤、感官模擬等各項技術。

在知乎上看到了一個AR技術應用的經典案例。陜西水電就跟AR公司合作打造了一款“AR智能運維系統”。

水電站巡檢非常麻煩,不僅步驟多,而且很容易錯檢、漏檢,如果運用AR技術,

在每臺設備上都放上唯一一個二維碼,運維人員只要佩戴特定的AR眼鏡掃描二維碼,就可以實時疊加設備的實時物聯網數據、說明書、圖紙等信息。

此外,巡檢任務、要求、進度等信息都會實時展現在眼鏡中,實現了企業的標準化作業(SOP)。AR眼鏡還能自動識別可疑故障,降低事故率,這就跟AI技術聯動上了。

以前的運維工作可能大部分都是紙質記錄,檢沒檢、修沒修全憑一張嘴,管理層也不知道。利用AR技術后,運營的全過程及設備信息全被記錄下來,保存到云端,日后可以根據設備信息、日期等關鍵字檢索,乃至對一次次運維沉淀下來的數字資產進行重復利用。這跟云計算聯系在了一起。

如果運維人員真的發現了問題,但不會修怎么辦?

以前是請專家過來,費時間又費錢,如果用手機視頻找專家,很多細節面熟起來其實很困難,比如A螺釘擰3圈,B螺釘擰5圈。

但利用AR技術可以遠程連線技術人員,將運維作業場景畫面實時回傳,能精準在螺釘的位置畫立體標注。這跟5G技術、空間追蹤技術都息息相關。

通過這一經典場景,我們不難感受到AR的潛力。除了工業領域,AR在醫療、教育等各行業都有建樹。

上面說的都是B端應用,AR技術在C端的潛力體現在哪里呢?

我們不妨和手機做一次對標,我們用手機主要有三個場景:娛樂、通訊及生產生活輔助。

用手機看劇、刷短視頻時,可能覺得屏幕太小,所以才有了后來折疊屏的出現。而對于AR,就不存在屏幕的問題了,視野范圍都是屏幕。目前面向C端的AR眼鏡基本都有觀影功能。

用手機通話時,不管是微信通話還是手機通話,都沒有互動。但有了AR技術,既然運維專家都可以3D標注,我們為什么不能通過虛擬影像互動呢?AR游戲《精靈寶可夢Go》做的就是這樣一件事。

用手機提高生產力時,比如翻譯學習,需要打開手機,打開翻譯軟件,直接輸入或者掃一掃,都要經過至少三步;而在今年的谷歌I/O大會上,谷歌為我們展現的AR產品則擁有了多語言實時翻譯功能。

從產業到個人生活,AR和VR一樣,能滲透到各個領域,讓我們對未來有了更多想象力。

那么,AR能代表下一個時代嗎?

MR是實與虛的融合

所以說,VR強調沉浸式體驗,主要面向消費者,滿足用戶觀影和娛樂的需求,少部分應用于B端,比如教育、醫療;

AR則強調對現實的輔助和增強,化身生產力工具,主要發力在B端,大量應用于工業、醫療等領域。

Meta以元宇宙為終極目標,全力打造VR設備,以完成期望中的“人類浩浩蕩蕩的數字移民”。但當下也不得不和所有VR公司一樣,向它尚不成熟的硬件技術和應用生態妥協,Quest2等眾多VR產品也只能淪為沉浸式的游戲機和私人影院。

即便只是游戲和觀影,卻還有諸多困難難以跨越。比如很多使用者反饋長時間佩戴VR頭盔會眩暈、惡心,這實際上是暈動癥的體現,眼前移動的景象與我們身體所感受到的運動不匹配,出現眩暈感,跟暈車一個道理。

具體產生的原因有很多。首先,如果屏幕刷新率不高,圖像會出現拖影、重影,從而讓人眩暈;

其次是設備問題,VR設備需要捕捉我們的動作,然后在虛擬世界反映出來,當動作捕捉精度較低,或是在虛擬世界中的反映錯誤時,看到的運動和身體實際的運動就不一樣,從而加強暈動癥;

最后,如果網絡通信不好,VR頭顯效果有一點卡頓就會非常明顯,也會讓人視覺紊亂。

當然,VR設備它還有一個最直觀的問題:使用場景有限,使用時最好躺在床上。如果一定要在地上做體感交互,周圍一定要沒有障礙物。惜皓就向商隱社提到過類似的情況:“我們讓學生利用VR學習焊接的時候,會給每個人劃定一定的安全區域,以防碰撞。”

可能看到了VR技術發展的重重阻礙和定位的上限,當下越來越多公司選擇了AR。

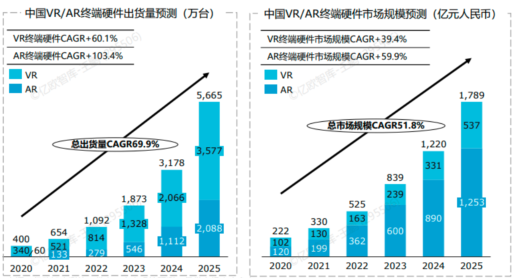

億歐智庫發布的《2021中國VR/AR產業研究報告》顯示,2020-2025年,中國AR終端硬件出貨量將保持103.4%的年均復合增速,遠高于VR設備。預計到2025年,中國AR終端硬件出貨量將達2088萬臺。與此同時,國內AR終端硬件的市場規模也將水漲船高,達到1253億元。

選擇創業做AR的羅永浩就是這么判斷的:“我們覺得VR的本質更像是游戲主機。三大游戲主機的全球年銷量是5000萬部左右,就算VR多了些社交屬性,一年賣到一兩億部應該也就到頭了。”

羅永浩真正想做的是,全世界同時持有量幾十億,每年能賣十來億部設備的下一代計算平臺——AR。

然而,AR技術的發展就沒有困難嗎?當然不是。說到底,AR技術的難都是其三大特點決定的。

第一是虛實融合。

這涉及到光學結構及顯示問題。AR不像VR,提供一個全虛擬的景象就好了,它是通過光學元件和算法將虛擬和顯示有機疊加在一起,這樣問題就多了。

最直觀的問題就是,什么技術能實現虛實疊加,目前的主流技術是幾何光波導和衍射光波導,但仍有各自的缺點;緊接著就要考慮,什么樣的屏幕能做顯示屏,當前主流采用OLED屏,日后有望向Micro-LED過渡。

當你解決了上述問題,猛然發現問題更多了。

顯示多少虛擬信息?鏡片上顯示的信息怎么保證只被所有者看到?怎么不受極端環境影響?白天和黑夜怎么合理調節屏幕亮度?......

各種各樣的問題一擁而上,而這些在業內仍沒有一個良好的答案。

第二是實時交互。

手機的交互很好實現,用戶動動手指,劃劃屏幕就可以了,如果賴得動手,還可以叫一聲“嘿,Siri”。

但是AR的交互就有點問題了,AR眼鏡的屏幕就在眼前,我們總不能在眼前滑動屏幕吧。現在常見的解決方案有三種:手勢交互、眼動追蹤和語音交互。

微軟的HoloLens 2就具備手勢交互技術,既可以用手勢選擇菜單,還可以彈奏虛擬鋼琴。

科技產業分析師郭明錤預測,蘋果AR/MR頭顯將關注人機交互領域,其中手勢操控、物體識別將成為人機交互的重中之重。

而眼動技術主要存在于實驗室,還未大規模普及;語言交互倒是很普及了,但是人工智能變“人工智障”的事情卻常有發生。

歸根結底,探索非觸摸式交互的旅程才剛剛開始,各方面還不完善,效果不穩定。

對了,對于AR設備其實還是有一個穩定的交互方式的——遙控器。

第三是三維注冊。

作為合格的AR技術,虛擬場景和真實場景要無縫疊加,否則就會跳戲,甚至出各種匪夷所思的bug,這就要求虛擬信息與真實環境在三維空間位置中利用跟蹤注冊技術進行精準配對,否則就會出現一個虛擬眼鏡帶在了人肚子上的詭異景象。

其中將虛擬場景準確定位到真實環境中的過程稱為“注冊”。系統在真實場景中根據目標位置的變化來實時獲取傳感器位置方向,并按照使用者的當前視角重新建立空間坐標系并將虛擬場景渲染到真實環境中準確位置的過程叫“跟蹤”。

簡單說,虛擬場景渲染到真實場景上需要兩步。

比如你的桌子上有一個虛擬杯子,第一步是把杯子正確顯示在桌子上,不穿模、不違和;如果你移動了,或者桌子移動了,你看杯子的角度必然發生變化,AR要根據這種變化適時渲染新的畫面,這叫跟蹤。

跟蹤注冊技術中相關算法的性能直接決定著增強現實系統最后的使用效果。

這里就涉及到SLAM(實時定位與建圖)技術了。

簡單說,SLAM就是以攝像頭和傳感器當做眼鏡,來“看”現實場景的一種算法。“看”的明白了,知道哪是地面,哪是墻面,了解了透視關系,虛擬物體才能比較真實的“放置”到現實場景中。

對應于注冊和跟蹤,SLAM也分為兩個部分——空間定位和追蹤識別。

傳統的空間定位就是XYZ三個維度,這種定位GPS用還行,放到AR眼鏡就太不適用了,比如你原地不動,轉頭從湖里的鵝看向廚房的鍋,AR眼鏡檢測不到你動了,顯示的內容不變,這怎么行?于是,引入了左右擺動、前后擺動和左右轉動三個維度,即6個自由度(6 DOF),可如何精準定位仍是個難題,GPS還尚有誤差,更何況AR眼鏡呢?

而關于追蹤識別的問題就在于芯片和算法了。畢竟,SLAM算法當前應用在無人車、無人機上還好,要是應用在AR眼鏡上就有點不夠看了。去追蹤識別現實的世界要復雜的多,需要的算力也呈幾何級增長。這也是AR比VR難做的核心原因之一。

比如我面前有一棟辦公樓,我站在某個位置想看到這棟樓,對應信息就顯示出來了,然后我可能又走了幾百米,另一個角度看這棟樓,它還要顯示出信息,這時就要求AR眼鏡具備不同角度的追蹤識別能力。

如此看來,盡管VR與AR的未來值得期待,一個是虛擬世界的入口,一個是對現實世界的顛覆,但前方發展的道路仍是迷霧重重。

回到那個問題,VR與AR誰才能代表下一個時代呢?

或許,我們大可不必這樣臉譜化,非黑即白,非此即彼。

就連ALL in 做VR的Meta CEO扎克伯格也幡然醒悟,體會到AR的價值:“AR眼鏡是一種圣杯設備,它將重新定義技術與人的關系。”

其實,在AR與VR之間,還有一種技術叫MR(混合現實)。

VR是虛擬現實,也就是完全虛擬,AR是增強現實,是在真實世界中增加虛擬,而MR是真實與虛擬的結合,既可以將真實世界虛擬化,又可以在虛擬世界中顯示現實生活中的人或物。

也就是說,實現MR的路徑有兩條,一個是通過VR實現,一個是通過AR實現。

VR實現MR的通道,是基于攝像頭技術將現實世界中拍攝到的畫面,在屏幕上顯現。

AR實現MR的通道,是增強空間運算能力,讓真實世界可以被虛擬的材質圖、模型貼合,實現整個場景變成虛擬的能力。

MR混合現實是在虛擬現實和增強現實之間存在的一種奇妙的過渡形態,能夠在虛擬和現實之間自由切換。判斷一個設備是否是MR,取決于是否能夠完成空間級別的運算,以及在空間中,自由選擇是否保留虛擬和現實內容。

杭州廬悅引擎創始人子羽認為,“在MR混合現實這個技術路線上,仍有很多客觀問題需要去解決,比如VR眼鏡See-through方案色彩還原的問題,現在用戶在使用時基本上還都是黑白色。而微軟HoloLens這類基于AR眼鏡實現的MR混合現實,又存在色彩半透明的問題,沉浸感則不夠。所以,對現階段來說,AR和VR在很長的時間內還是會有一個分水嶺。”

盡管MR似乎比AR和VR更具想象力,但目前還只是一個相對理想的技術形態,除了通過后期摳圖在電腦或者iPad上合成,不論是AR還是VR路線,都不能完美實現MR效果。

等AR與VR之爭硝煙散去,MR能夠代表下一個時代嗎?

答案尚未可知,但從長遠來看,AR、VR和MR并不會走向統一,而是各自有著不同的使命:

AR力求極致的便捷,VR力求極致的沉浸,或許MR才是與我們息息相關的便攜設備的理想形態。